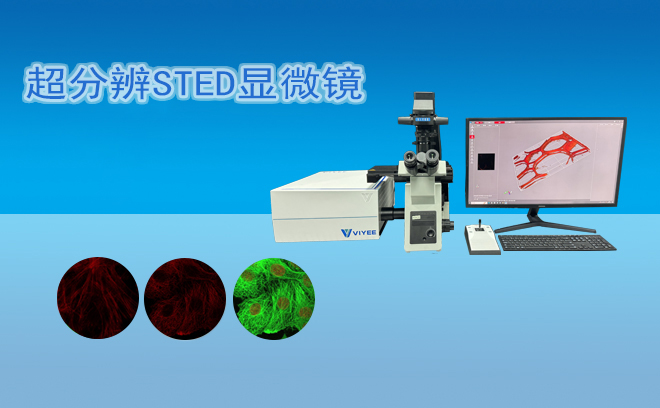

一、STED技术:重新定义光学显微镜的分辨率极限

受激发射损耗显微镜(Stimulated Emission Depletion Microscopy, STED)是突破光学衍射极限的“先锋技术”,其原理颠覆了传统显微镜的成像逻辑:

双激光协同:一束激发光(如绿色激光)激活荧光分子,另一束环形损耗光(如红色激光)通过受激辐射效应,将激发光斑外围的荧光分子“强制熄灭”,仅保留中心极小区域的荧光信号。

二、技术路线:从原理到应用的完整链条

核心组件:

激光器:需高功率、短脉冲损耗激光以抑制非中心荧光。

物镜:高数值孔径(NA≥1.4)油浸物镜,配合自适应光学(AO)校正像差。

探测器:单光子雪崩二极管(APD)或混合探测器(HyD),实现高灵敏度光子计数。

关键技术创新:

3D成像:通过双物镜架构(如4Pi-STED)或贝塞尔光束生成三维空心光斑。

低光毒性方案:时间门控探测(G-STED)或Z小光子通量技术(MINSTED),降低损耗光功率需求。

厚样品成像:结合自适应光学(AO)实时校正组织深度引起的波前畸变。

实现步骤:

样品标记:选择光稳定性高的荧光染料。

激光对齐:确保激发光与损耗光同心,误差需控制在纳米级。

参数优化:调节损耗光强、扫描速度及像素驻留时间,平衡分辨率与信噪比。

三、市场需求分析:STED技术的“黄金应用场景”

生物医学领域(核心需求):

亚细胞器研究:观察线粒体嵴膜、内质网网络等超微结构。

神经突触分析:解析突触前膜与突触后膜的分子相互作用。

病毒学:追踪HIV病毒颗粒与宿主细胞的融合过程。

活体成像:低光毒性技术支持长时间细胞动态观察。

材料科学领域(新兴需求):

纳米材料表征:分析量子点分布、二维材料晶界缺陷。

半导体检测:观察光刻胶图案边缘粗糙度(≤10nm)。

市场规模预测:

全球趋势:2023年超分辨显微镜市场规模约62.9亿元,STED占比超40%,预计2029年达99.2亿元(年复合增长率7.9%)。

国产替代:中科院苏州医工所等已实现STED技术突破,打破国外垄断。

四、技术挑战与解决方案

光漂白与光毒性:

解决方案:采用长Stokes位移染料或双光子激发模式,减少光子能量沉积。

样品制备复杂度:

解决方案:开发标准化标记流程,缩短样品处理时间。

成本门槛:

解决方案:国产设备通过模块化设计降低成本,如杭州柏纳光电的STED系统已突破百万J价格壁垒。

五、未来趋势:STED技术的“跨界融合”

多模态联用:与原子力显微镜(AFM)结合,同步获取样品光学与力学信息。

人工智能辅助:通过深度学习算法提升图像重建速度,实现实时超分辨成像。

临床转化:开发紧凑型STED系统,用于病理组织快速诊断。

超分辨STED光学显微镜正以纳米级精度重塑生物医学与材料科学的研究范式。随着技术迭代与成本优化,这一工具将从G端实验室走向临床与工业场景,为纳米科技时代提供“显微镜级别的革命性支持”。