一、行业规模与增长趋势

全球光学显微镜市场正呈现稳步增长态势,2023年规模已突破数十亿美元,预计2030年将达到更高水平。其中,超分辨STED光学显微镜(受激辐射损耗)作为超分辨成像领域的核心工具,2023年全球市场规模约62.9亿元,预计2029年达99.2亿元,年复合增长率(CAGR)达7.9%。中国市场增速尤为显著,2023年光学显微镜整体规模达65.68亿元,同比增长15.3%,政策扶持(如“十四五”规划)与国产替代加速成为主要驱动力。

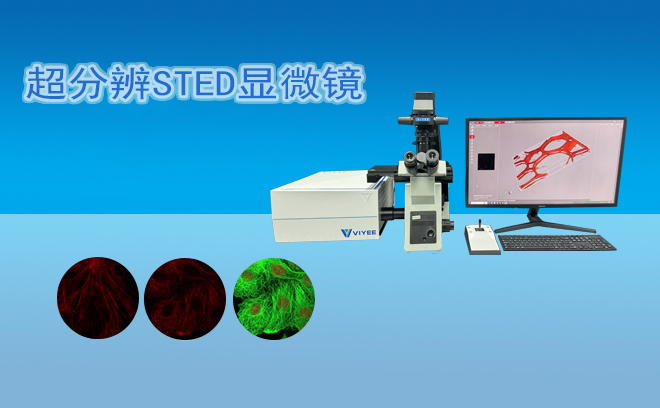

二、技术突破与核心优势

原理革新:超分辨STED光学显微镜由Stefan Hell于1994年提出,通过双激光束(激发光+环形损耗光)选择性熄灭荧光分子,突破光学衍射极限,实现20-50nm的三维分辨率,被誉为超分辨显微技术的“里程碑”。

性能优势:

活体兼容性:支持无损实时成像,适用于活细胞/组织动态观察(如神经元树突棘形态变化追踪)。

多模态联用:与多光子成像、共聚焦技术兼容,扩展应用场景至深部组织成像(如小鼠大脑树突棘3D结构研究)。

成像效率:无需复杂算法重构,直接输出超分辨图像,速度优于SMLM(单分子定位显微技术)。

国产化进展:中科院苏州医工所研发双光子-超分辨STED光学显微镜,国内企业如永新光学通过产学研合作突破技术壁垒,2024年出口额增长30%。

三、应用场景深度拓展

生物医学领域:

神经科学:观察活体神经元突触囊泡释放动态,揭示脆性X染色体综合征的亚细胞机制。

病毒学:解析HIV-1病毒包膜蛋白分布,支持疫苗开发。

肿瘤研究:分析肿瘤微环境中细胞间相互作用,推动**医疗。

材料科学:表征纳米材料表面形貌、半导体缺陷检测(2024年晶圆检测设备采购量增长22%)。

工业检测:金属疲劳裂纹分析、涂层孔隙率检测,提升制造良品率。

四、市场竞争与政策环境

全球格局:国际巨头徕卡、蔡司、尼康占据70%G端市场,徕卡超分辨STED光学显微镜整合AI图像分析功能。国内企业永新光学、舜宇光学、微仪光电通过政策扶持(如税收优惠)提升国产化率,关键零部件(如物镜、光源)依赖进口但差距缩小。

区域集群:长三角地区(上海、苏州)形成光学产业带,2025年区域投资占比预计达40%。

挑战与应对:

技术壁垒:核心算法**被国际垄断,本土企业面临诉讼风险。

成本压力:G端超分辨STED光学显微镜单价50万-100万美元,原材料(光学玻璃)价格波动推高成本。

应对策略:加速量子点标记、AI辅助分析(如自动晶粒度计算)等技术迭代,深耕“一带一路”新兴市场。

五、未来发展趋势

技术融合:AI辅助超分辨成像、超分辨STED光学显微镜-FCS联用技术(研究分子相互作用)将成为主流。

国产化替代:政策推动下,国产超分辨STED光学显微镜在教育、工业领域渗透加速。

跨学科应用:拓展至环境科学(如污染物微粒分布研究)、量子材料表征等新兴领域。

超分辨STED光学显微镜作为超分辨领域的“金标准”,正通过技术迭代与国产化突破,推动生物医学、材料科学及工业检测向更高精度迈进。未来,随着AI赋能与成本优化,其将成为科研与产业创新的“显微镜中的显微镜”。